El estado de los derechos en Cuba

Cuba: El rostro oculto de la pobreza extrema

Legado a las Américas | Septiembre 2025

1. Introducción

Los datos de este artículo están basados en la 2da. Encuesta de Derechos en Cuba, la cual se aplicó en la totalidad de las provincias del país, con entrevistas personales y herramientas digitales que garantizaron la fidelidad de los datos recolectados.

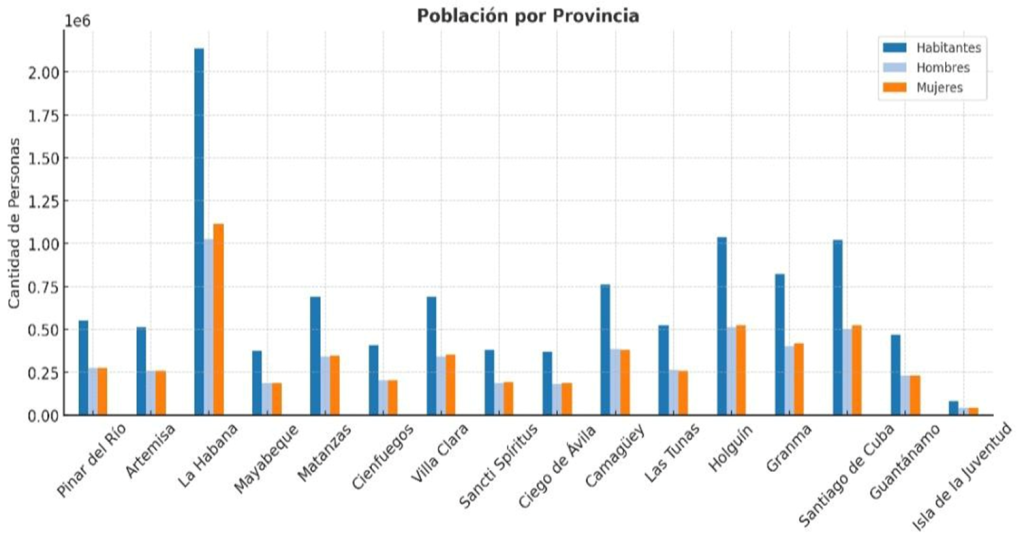

El diseño de la muestra fue proporcional a la población de cada territorio, de acuerdo con las cifras oficiales de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), y tomó en cuenta edad y sexo. Las respuestas se recogieron tanto en zonas urbanas como rurales, incluso en contextos de apagones y sin acceso a internet, donde se utilizaron formatos impresos que luego fueron digitalizados.

El trabajo de campo se realizó con la plataforma Google Forms, sin alteraciones ni redondeos en los datos originales.

La situación de los derechos fundamentales en Cuba atraviesa uno de sus momentos más críticos en décadas. La represión sistemática, la falta de libertades civiles y políticas, el deterioro de las condiciones económicas y sociales y la ausencia de participación ciudadana real configuran un escenario de vulnerabilidad para millones de cubanos dentro de la isla.

En este contexto, este artículo se consolida como un termómetro social y político. Busca medir las percepciones y vivencias de la población sobre libertades esenciales —desde la expresión y la movilidad hasta la alimentación y la justicia— y ofrecer una radiografía del impacto que el modelo político tiene en la vida cotidiana.

Más allá de los números, cada dato refleja un drama humano: familias que sobreviven con lo mínimo, jóvenes que ven canceladas sus oportunidades y comunidades enteras sometidas a la incertidumbre.

2. Datos Sociodemográficos y Resumen Comparativo

La distribución de las personas entrevistadas responde a la proporción poblacional publicada por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba (ONEI). De este modo, los resultados reflejan de manera fiel la estructura demográfica del país.

2.1 Género

En la segunda edición de la encuesta se observan leves variaciones respecto a la primera (2024):

- En 2024, las mujeres representaban el 54,1 % y los hombres el 45,9 %.

- En 2025, la proporción se equilibró, con 51,8 % de mujeres y 48,2 % de hombres.

Este ajuste muestra un balance más cercano al real en la representación por género.

2.2 Edad

La encuesta incluyó personas desde los 18 hasta los más de 80 años. Comparando ambas ediciones se observan cambios en la composición etaria:

- En 2024, los grupos de 25 a 40 años eran los más representados (43,3 %).

- En 2025, la mayor participación correspondió a la franja de 46 a 55 años (28,0 %), seguida de los adultos de 36 a 45 años (20,1 %).

Esto sugiere que el envejecimiento poblacional comienza a reflejarse también en las muestras de percepción ciudadana.

2.3 Tamaño de los hogares

Uno de los hallazgos más reveladores es la transformación en la composición familiar:

- En 2024, solo 6 % de los hogares estaban formados por una sola persona.

- En 2025, esa cifra se duplicó hasta el 12,6 %.

- Los hogares de tamaño medio (2 a 4 personas) crecieron del 49,7 % al 61 %.

- En contraste, los hogares numerosos disminuyeron de manera significativa: los de 5 a 6 integrantes cayeron 16,5 puntos porcentuales, y los de más de 7 se redujeron del 5,1 % al 3,7 %.

Este patrón puede estar indicando una fragmentación familiar asociada a factores como la migración, el envejecimiento o la precarización económica que obliga a reorganizar los hogares.

2.4 Cobertura territorial

La II Encuesta Nacional de Derechos en Cuba fue diseñada para una muestra de 1.043 personas distribuidas proporcionalmente en las 15 provincias y el Municipio Especial Isla de la Juventud. El objetivo fue ampliamente superado: se alcanzaron 1.135 entrevistas válidas, lo que representa un 108,8 % de cumplimiento.

- Provincias como Pinar del Río, La Habana, Villa Clara, Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y la Isla de la Juventud alcanzaron el 100 % exacto de la meta.

- Otras la superaron con creces: Cienfuegos (116 %), Sancti Spíritus (167 %) y Ciego de Ávila (237 %).

La cobertura incluyó tanto zonas urbanas como rurales, garantizando diversidad territorial y social. El trabajo de campo se llevó a cabo entre mayo y julio de 2025.

3. Principales problemas que enfrenta Cuba

Ante la pregunta “¿Cuáles crees que son los temas que más preocupan a la sociedad cubana?”, la totalidad de los encuestados respondió (1.135 personas, el 100 % de la muestra). Este nivel de participación refleja un alto grado de conciencia ciudadana sobre los problemas que afectan cotidianamente la vida en la isla.

3.1 Comparación de preocupaciones principales (2024 vs. 2025)

- Energía se mantiene como la preocupación central, pasando de 97,4 % en 2024 a 98,9 % en 2025.

- Alimentos aumentó del 86,6 % al 91,5 %, evidenciando un agravamiento de la inseguridad alimentaria.

- Salud subió del 60,8 % al 68,8 %, reflejo del deterioro del sistema sanitario.

- Libertad y Derechos Humanos duplicaron su relevancia: del 33,7 % al 68,4 %, y del 23,4 % al 59,0 %, respectivamente.

- Educación pasó de 15,4 % a 21,7 %, mostrando una mayor percepción del deterioro en este sector.

- Vivienda es el único tema que pierde peso, bajando de 53,3 % a 41,4 %.

- Democracia (55 %) y agua potable (61,8 %) aparecen por primera vez en 2025, ambos con alta preocupación.

Uno de los hallazgos más significativos es que el 45 % de los encuestados reconoció no tener claridad sobre qué significa la democracia. Este desconocimiento no refleja apatía, sino los efectos de décadas de control ideológico y censura que han limitado el acceso a la educación cívica. La ausencia de información plural impide a muchos cubanos identificar principios básicos como la separación de poderes, el voto libre y competitivo y la alternancia política o la participación ciudadana real.

3.2 La pobreza extrema en Cuba: más allá del umbral

El estudio revela que el 91 % de la población cubana vive en pobreza extrema.

En el presente capítulo se analiza una de las aristas más críticas de la realidad cubana: la pobreza extrema.

El umbral internacional de pobreza, establecido por organismos como el Banco Mundial, señala que una persona vive en pobreza extrema si subsiste con menos de 1,90 USD diarios. Para este estudio se ha considerado la tasa de cambio oficial vigente durante el trabajo de campo: 1 USD = 120 pesos cubanos (CUP). Sin embargo, al cierre del mes de julio de 2025, la tasa informal superaba los 380 CUP por dólar, reflejo de una devaluación alarmante de la moneda nacional y de la pérdida de poder adquisitivo real de la población.

Bajo este parámetro, un hogar con un ingreso total mensual de hasta 8.000 CUP y con tres miembros, genera un ingreso per cápita diario de aproximadamente 0,89 USD, es decir, muy por debajo del umbral de pobreza extrema. Incluso si se considera un ingreso mensual de 10.000 CUP, el ingreso por persona se sitúa en 0,93 USD diarios, cifra que también los mantiene por debajo del límite mínimo para una vida digna.

Este no es un fenómeno aislado ni marginal. De acuerdo con los ingresos reportados por los encuestados, se puede estimar que el 91% de la población cubana vive actualmente en condiciones de pobreza extrema. Esto significa que nueve de cada diez cubanos no logran alcanzar los ingresos mínimos que permitirían satisfacer sus necesidades básicas.

Esta situación implica más que un número: es una crisis estructural que se refleja en la desnutrición, la inseguridad alimentaria, la precariedad habitacional, el deterioro del sistema sanitario, la migración forzada y la exclusión social. La economía familiar se encuentra atrapada entre la inflación, el colapso del sistema salarial, la escasez de productos básicos y una dolarización parcial que margina a quienes no reciben remesas o ingresos en divisas.

La narrativa oficial de equidad y justicia social contrasta con una realidad donde el empobrecimiento masivo se ha convertido en la norma, no en la excepción. La población cubana enfrenta una vida marcada por la sobrevivencia, donde el acceso a servicios básicos o a una alimentación suficiente ya no está garantizado.

En conclusión, Cuba no está únicamente ante una emergencia energética o alimentaria, sino frente a una crisis nacional de pobreza extrema, donde el 91% de su población vive por debajo del mínimo vital. Esta cifra alarmante exige una revisión urgente del modelo económico y una transformación profunda que priorice la dignidad humana, la justicia social y la inclusión real de todos los sectores del país.

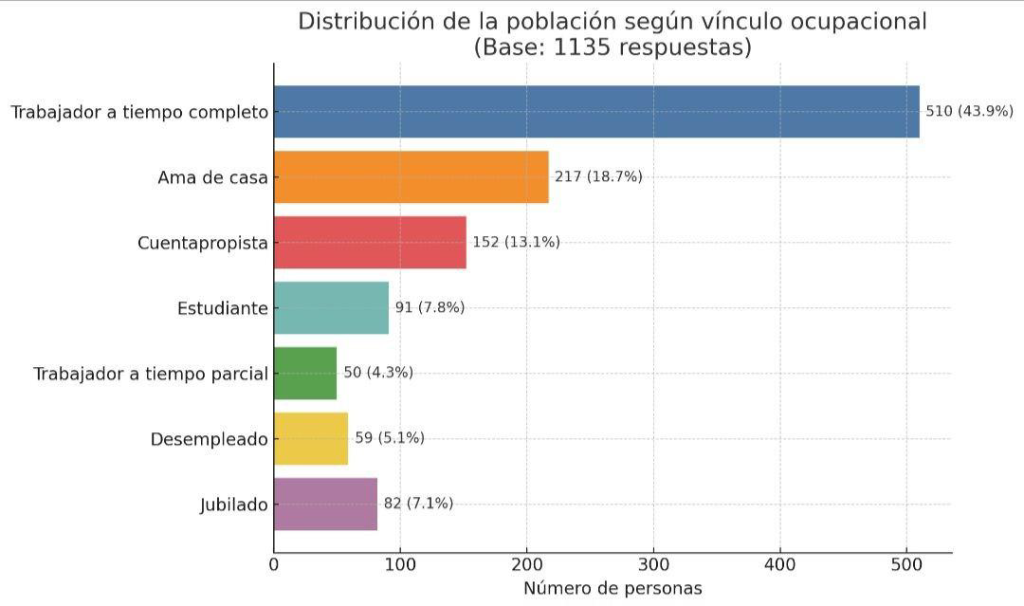

3.3 Condición Laboral y Ocupacional

Se observa que el 45% trabaja a tiempo completo, mientras un 19,1% se dedican a las labores del hogar.

Entre quienes trabajan (62,1 % de la muestra), la distribución es la siguiente:

- 32,9 % por cuenta propia,

- 31,8 % empleados por el Estado,

- 30,8 % en empresas estatales,

- 2,7 % combinan Estado y cuenta propia,

- 1,3 % trabajan en empresas extranjeras.

Entre los desempleados, la mayoría lleva más de un año sin empleo: el 28 % entre 1 y 5 años, y un 10 % entre 6 y 10 años.

3.4 Ingresos y remesas

El 76,8% afirma que sus ingresos no alcanzan para vivir dignamente.

- Más de la mitad percibe menos de 4.500 CUP mensuales.

- Solo 17,2 % de los hogares recibe remesas, y la mayoría oscila entre 51 y 100 USD/EUR al mes.

- Apenas un 16,8 % de quienes reciben ayuda del exterior se sienten identificados con la frase “Sin la ayuda de mi familia en el extranjero, no podría vivir”.

- La asistencia social estatal llega solo al 3,5 % de los hogares.

Mendigos tirados entre los restos de los que eran elegantes comercios en La Habana.

📸: Jorge Gómez de Mello/Facebook, https://diariodecuba.com

3.5 Alimentación

- El 66,8 % califica su dieta como deficiente y el 23 % como repetitiva.

- Más de la mitad de los hogares consume solo dos o menos comidas al día (55,2 %).

- Un 52 % reporta largos periodos sin acceso a alimentos básicos por parte del Estado.

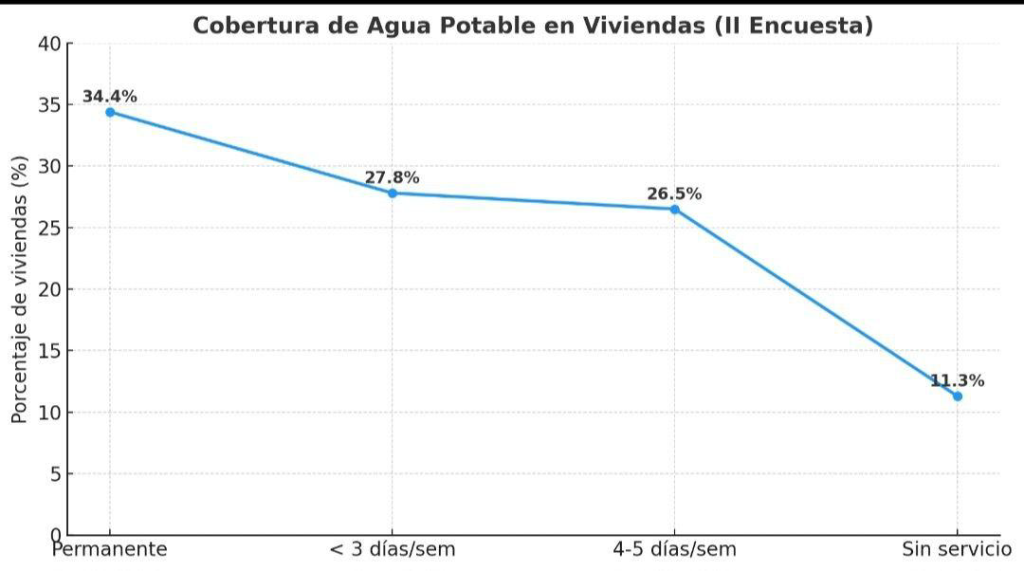

3.6 Agua potable

El 61,8 % identifica el acceso al agua potable como un problema nacional.

- Solo el 34,4 % cuenta con suministro permanente.

- El 27,8 % recibe agua menos de tres días por semana.

- El 11,3 % no tiene acceso al servicio.

Las mayores dificultades se registran en La Habana, mientras que Ciego de Ávila presenta mejores indicadores.

El alto porcentaje de ciudadanos que señala el agua potable como problema nacional (más de seis de cada diez) confirma la magnitud de la crisis en el suministro. Aunque una tercera parte goza de abastecimiento permanente, existe un 38,7 % que recibe el servicio menos de 4 días a la semana y un 11,3 % que no cuenta con él, lo que evidencia desigualdades significativas entre territorios.

4. Percepción ciudadana y alternativas de acción

4.1 Opciones frente a la falta de soluciones estatales

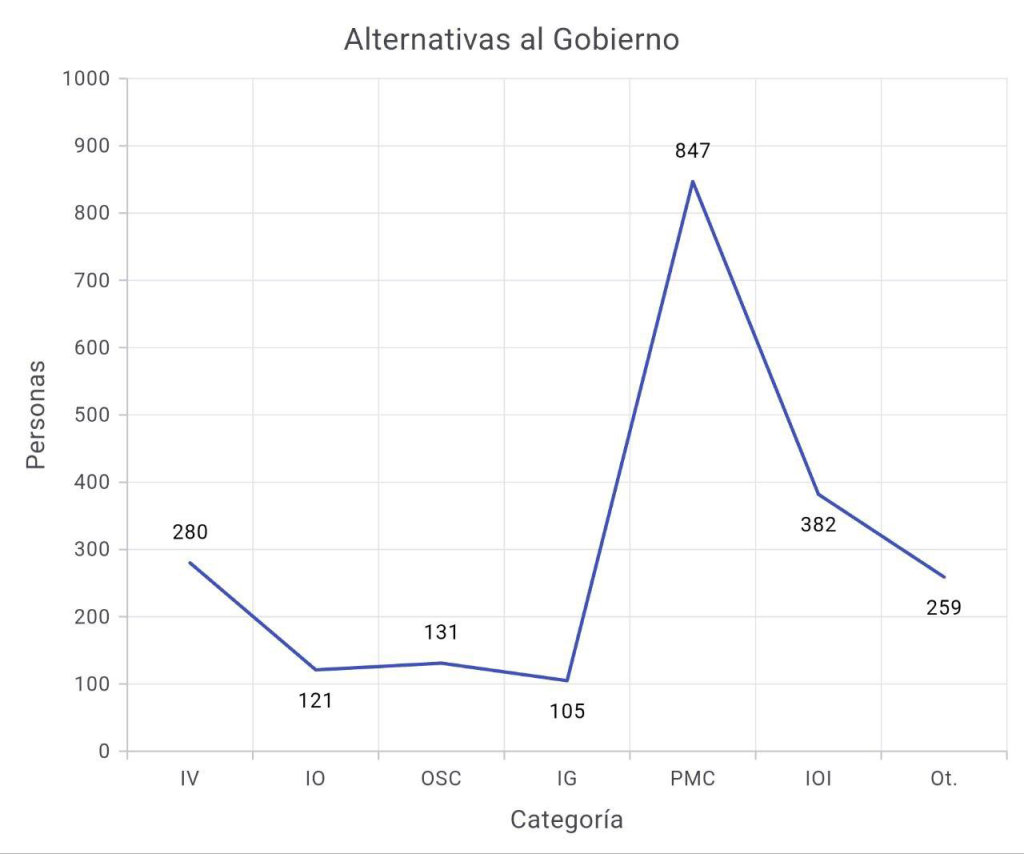

Ante la pregunta “¿Qué otras alternativas crees que existen si el Gobierno no da soluciones a los problemas?”, respondieron 1.132 personas. Los resultados muestran un panorama de creciente disposición a la acción colectiva:

- Protestas masivas en las calles (74,8 %) fueron señaladas como la vía más probable y efectiva. Este dato refleja una clara tendencia hacia la movilización social, a pesar de la represión estatal.

- Iniciativas de vecinos (24,7 %) y organizaciones de la sociedad civil (11,6 %) también aparecen como opciones relevantes, lo que evidencia un deseo de autoorganización comunitaria.

- La Iglesia (9,3 %) mantiene un papel reconocido como posible mediadora social.

- La intervención de organismos internacionales (33,7 %) es vista como una esperanza externa ante la falta de canales internos para resolver los problemas.

- La oposición política organizada (10,7 %) aún no logra posicionarse como referente principal, aunque representa un segmento significativo de apoyo.

- Finalmente, un 22,9 % mencionó otras alternativas diversas.

Este conjunto de respuestas muestra que la población ya no deposita su confianza únicamente en el Estado, sino que contempla actores múltiples —internos y externos— en la búsqueda de soluciones.

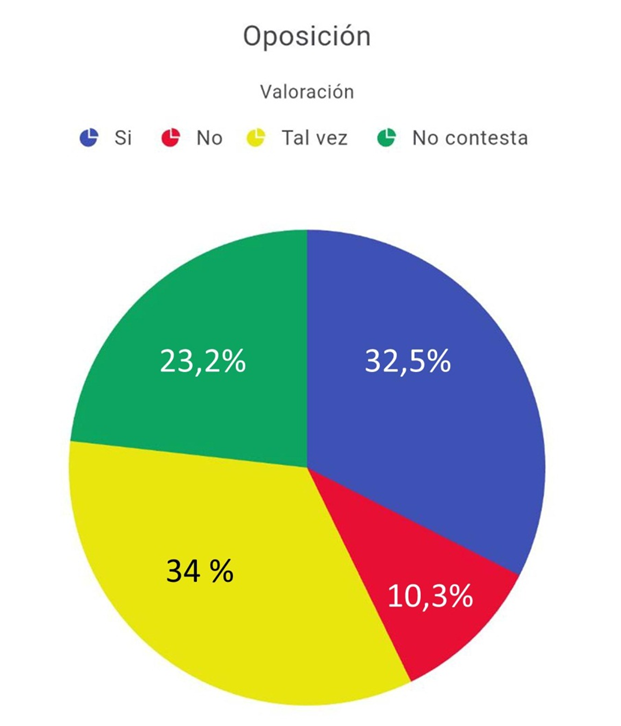

4.2 ¿Una oposición unida como camino hacia la democracia?

La encuesta también consultó sobre la posibilidad de que una oposición unida incremente las probabilidades de una transición democrática en Cuba. De las 1.133 personas encuestadas:

- 368 (32,5 %) respondieron que sí,

- 117 (10,3 %) respondieron que no,

- 385 (34,0 %) dijeron tal vez,

- y 263 (23,2 %) optaron por no contestar.

El alto porcentaje de respuestas “tal vez” y de quienes prefirieron no responder refleja tanto la incertidumbre ciudadana como el temor a expresar abiertamente opiniones políticas en un contexto de vigilancia y represión.

Aun así, más de un tercio de la población percibe que la unidad de la oposición sería un factor determinante para un eventual cambio político, lo que representa un dato clave para comprender las dinámicas futuras del país.

4.3 Conocimiento de gestiones ante las autoridades

La encuesta preguntó si los ciudadanos conocían a alguien que hubiera acudido a las autoridades con algún problema. De las 1.133 personas que respondieron, 420 (37,1 %) dijeron que sí conocían un caso, mientras que 713 (62,9 %) afirmaron no conocer ninguno.

Al profundizar en esos 420 casos conocidos, los resultados fueron:

- 99 (23,6 %) lograron ser solucionados,

- 93 (22,1 %) permanecen en proceso,

- 148 (35,2 %) no recibieron interés alguno por parte de las autoridades,

- 87 (20,7 %) nunca obtuvieron respuesta.

Este panorama revela que, incluso desde la observación indirecta, la percepción ciudadana sobre la capacidad de respuesta institucional está marcada por la falta de resultados, el desinterés en ciertos casos y el silencio administrativo. Ello contribuye a la creciente idea de que acudir a las autoridades no siempre garantiza una solución real, reforzando la desconfianza hacia las estructuras del Estado.

5. Valoración de los servicios públicos en Cuba

5.1 El sistema de salud: de orgullo nacional a urgencia crítica

Ante la pregunta “¿A tu observación personal, cómo consideras el sistema de salud cubano?”, las respuestas fueron contundentes:

- Crítico: 61,2 %

- Malo: 33,7 %

- Regular: 4,8 %

- Bueno: 0,3 %

En conjunto, casi el 95 % de los encuestados considera que la salud pública es deficiente o crítica, evidenciando un colapso sistémico.

Los testimonios recogidos describen un escenario dramático:

- Escasez de medicamentos básicos que obliga a recurrir al mercado informal.

- Hospitales en ruinas, con filtraciones, camillas oxidadas y falta de higiene.

- Fuga de médicos especializados, que deja áreas enteras sin cobertura.

- Falta de insumos y equipamiento, llegando a posponer cirugías por carencia de bisturís o anestesia.

- Burocracia y largas esperas para acceder a consultas o intervenciones.

- Deficiencia alimentaria en hospitales, donde los menús carecen de valor nutricional.

- Riesgo sanitario creciente, con baños sin agua y desechos mal gestionados.

El diagnóstico ciudadano es claro: el sistema de salud, alguna vez símbolo de propaganda oficial, hoy es percibido como un servicio colapsado que expone a la población a mayores riesgos que beneficios.

5.2 Educación: desencanto y abandono

La educación, otro de los pilares que el gobierno ha mostrado como estandarte, también enfrenta un duro veredicto social. A la pregunta “¿Cómo consideras el sistema de educación cubano?”, las respuestas fueron:

- De pésima calidad: 69,1 %

- De regular calidad: 28,6 %

- De buena calidad: 2,2 %

El 97,7 % de los encuestados califica la educación como regular o pésima, reflejando un desencanto profundo con el sector.

Los problemas más citados fueron:

- Escasez de materiales básicos como libros, cuadernos y lápices.

- Infraestructura deteriorada en las escuelas.

- Éxodo de docentes, que deja a alumnos con profesores poco preparados.

- Programas obsoletos y bajo nivel académico, donde “te gradúas, pero no aprendes”, según un encuestado.

- Carga ideológica excesiva, que desplaza contenidos técnicos y científicos.

- Abandono escolar creciente, vinculado a la falta de perspectivas de futuro.

5.3 La educación como instrumento político

A la pregunta “¿Consideras al sistema de educación cubano politizado o ideologizado?”, los resultados fueron:

- Sí: 66,8 %

- No: 14,5 %

- Tal vez: 18,7 %

Los ciudadanos identifican un control ideológico persistente: desde currículos con mensajes políticos en materias científicas, hasta la obligatoriedad de participar en actos partidistas. La propaganda en murales y evaluaciones condicionadas por la ideología refuerzan la percepción de que la escuela funciona como espacio de adoctrinamiento más que de formación crítica.

5.4 Violencia de género: leyes sin resultados

Finalmente, la encuesta indagó sobre la efectividad de las leyes y programas estatales contra la violencia de género. Las respuestas muestran un escepticismo generalizado:

- No son efectivos: 51 %

- Sí son efectivos: 29 %

- Tal vez: 20,1 %

Las principales críticas de la ciudadanía apuntan a:

- Falta de seguimiento y aplicación real de las leyes.

- Escasa protección a las víctimas, que muchas veces quedan expuestas a sus agresores.

- Déficit de recursos y personal especializado para atender los casos.

- Persistencia de la impunidad y el estigma social, que desalienta la denuncia.

En resumen, la percepción ciudadana revela que la respuesta estatal frente a la violencia de género no logra generar cambios sustantivos en la vida cotidiana de las mujeres y familias afectadas.

👉 Esta sección deja en evidencia que los tres pilares sociales más defendidos por el régimen —salud, educación y protección social— se encuentran en franco deterioro, y que la narrativa oficial ya no logra ocultar la magnitud de la crisis percibida por la población.

6. Suministro de Electricidad

Los cortes prolongados se deben a un déficit de generación eléctrica, causado por el deterioro del sistema, la falta de inversión, averías en termoeléctricas y escasez de combustible.

Las fuentes renovables, como la energía solar, no logran cubrir la demanda. Estos apagones impactan directamente la vida cotidiana: afectan hospitales, escuelas, comercios y hogares, así como la conservación de alimentos y el suministro de agua, generando malestar generalizado y una sensación de vulnerabilidad en la población.

6.1 Percepción sobre el suministro de electricidad en los hogares

En los últimos meses, los encuestados informaron sobre el comportamiento del suministro eléctrico en sus viviendas:

- Servicio continuo de electricidad: 59 personas (5,2%)

- Algunos cortes (hasta 10 horas): 135 personas (11,9%)

- Cortes recurrentes (más de 10 horas): 939 personas (82,9%)

Esto muestra que la gran mayoría de la población enfrenta cortes prolongados y recurrentes, mientras que solo un pequeño porcentaje goza de suministro continuo.

Las provincias más afectadas por los apagones prolongados son:

- Santiago de Cuba – cortes que superan las 24 horas en algunos municipios. 2. Holguín – apagones prolongados frecuentes.

- Camagüey – municipios como Florida y Guáimaro reportan cortes de hasta 7,4 horas.

- Pinar del Río – cortes que superan las 10 horas en varios municipios.

- Cienfuegos – interrupciones prolongadas en varios sectores.

En contraste, La Habana es la provincia menos afectada, con cortes menos frecuentes y de menor duración.

8. Percepción sobre un posible cambio de sistema en Cuba

La encuesta revela un consenso mayoritario entre los cubanos sobre la necesidad de cambios profundos en el sistema político y social de la Isla. Ante la pregunta sobre si un cambio de sistema podría ayudar a resolver los problemas actuales, el 65,9% de los encuestados respondió afirmativamente, mientras solo un 6,9% lo descartó. La población señala como razones principales la necesidad de reformas estructurales en salud, educación, electricidad y economía, así como la expectativa de mayor eficiencia, transparencia y participación ciudadana. La percepción general es que las estructuras vigentes han generado escasez, ineficiencia y burocracia, limitando la capacidad de respuesta frente a los problemas cotidianos.

8.1 Intención de voto ante elecciones libres

Si mañana se celebraran elecciones libres, más de 8 de cada 10 personas (81,9%) afirmaron que no votarían por el Partido Comunista de Cuba (PCC). Este rechazo refleja desconfianza en la gestión del gobierno, deseo de cambio político y búsqueda de pluralidad y libertad de expresión. La experiencia cotidiana de escasez y limitaciones en derechos refuerza esta percepción.

8.2 Libertad de expresión

Casi 6 de cada 10 encuestados admitieron tener miedo de expresar críticas al Estado, mientras un 22,5% señaló sentirlo “un poco”. Los principales factores mencionados son temor a represalias, censura mediática, presión social y riesgos asociados a la participación en plataformas digitales. Solo el 13,9% manifestó no sentir miedo, lo que evidencia un clima generalizado de autocensura.

8.3 Afiliación política

La gran mayoría de los encuestados (81%) nunca ha estado vinculada a organizaciones políticas oficiales. Entre quienes sí lo estuvieron, la afiliación se reparte entre el PCC, los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), reflejando una diversidad limitada dentro de estructuras controladas por el Estado. Asimismo, la mayoría no tiene familiares vinculados a estas organizaciones.

8.4 Conocimiento de la oposición

Casi 9 de cada 10 personas no conoce a representantes de la oposición ni de la sociedad civil independiente. Los motivos señalados incluyen baja visibilidad, restricciones legales, miedo a represalias y fragmentación de los movimientos independientes, lo que limita la percepción de alternativas políticas en la Isla.

8.5 Derechos Humanos y capacidad del Estado

Solo 7,6% de los encuestados considera que se respetan los Derechos Humanos en Cuba, mientras la gran mayoría (76,1%) percibe su violación. Además, el 72,6% cree que el Estado tiene alta capacidad represiva, capaz de impedir procesos de democratización y cambios de sistema. La percepción de un gobierno fuerte y resistente a reformas se refleja también en que solo un 1,4% considera posible una apertura democrática significativa.

Conclusión

Este estudio refleja un panorama de profundo descontento y expectativas de cambio entre los cubanos. La mayoría percibe que los problemas de salud, educación, electricidad y economía no podrán solucionarse bajo el sistema actual y considera que solo transformaciones estructurales profundas podrían mejorar la calidad de vida. Más de ocho de cada diez personas no votarían por el Partido Comunista de Cuba en elecciones libres, y casi seis de cada diez sienten miedo de expresar críticas al Estado, evidenciando un clima de autocensura y limitación de libertades. La afiliación política directa es baja, el conocimiento de la oposición independiente casi nulo, y la percepción sobre el respeto a los Derechos Humanos es mayoritariamente negativa. Asimismo, se reconoce a un Estado fuerte y represivo, resistente a la democratización. En conjunto, estos datos muestran que la población cubana aspira a un futuro de mayor eficiencia, pluralidad y participación ciudadana, consciente de que cualquier cambio profundo implicará desafiar estructuras consolidadas y abrir espacios de libertad y responsabilidad social hasta ahora limitados.

Este artículo ha sido elaborado con base en los datos proporcionados por Cuba en Voz Alta y Cultura Democrática, quienes generosamente compartieron su información para la realización de este trabajo periodístico. Su contribución ha sido fundamental para ofrecer un análisis riguroso y detallado sobre la percepción de la población cubana respecto a la situación política, social y económica de la Isla.